DXでもっと輝く。「都庁DXアワード2025」開催!

今年もこのイベントの季節がやってきました!

都政現場で生まれたDXの取組が集結するイベント、「都庁DXアワード」です。2022年から始まった都庁DXアワードも、今回で4回目の開催となります。

今年度は、新たに政策連携団体も加わり、43組がエントリーされるなど、開催規模がさらに大きくなりました!

今回は、6月25日に実施されたイベント当日の様子をお届けするとともに、アワードを受賞した取組もご紹介します。

「都庁DXアワード」とは?

都庁が進めるDXの目的、それは都民サービスの質を向上させることです。東京都では、それぞれの都政現場において創意工夫を凝らし、DXによる生産性の向上や都民サービスの改善に取り組んでいます。

こうしたDXへの挑戦を都庁全体で後押しする組織文化を醸成するために、優れた実践を共有し、横展開する場。それが「都庁DXアワード」です。

「都庁DXアワード2025」開幕!

いよいよ開幕した「都庁DXアワード2025」。冒頭の挨拶で、審査員長を務める宮坂副知事は以下のように呼びかけました。

去年のDXアワードでもアイザック・ニュートンの「私は巨人の肩に乗っているから遠くを見ることができる」という有名な言葉を紹介したが、毎回、巨人の肩、先輩たちの作ったデジタル化の上で、各局の皆様が一生懸命頑張って巨人の肩のサイズがだんだん高くなってきた。見通しのいいデジタル化も昔に比べるとできるようになってきている。そして都政の最前線で仕事をしている政策連携団体の新たな部門賞を作れたことは大きな前進。皆様の自信に満ちたアピールが来年以降の巨人の肩になると思っている。

イベント中は、参加者全員がプレゼンテーションに熱心に耳を傾け、メモをとるなど、少しでも自分たちの職場に持ち帰ることができないか真剣に考えている様子でした。熱のこもった各チーム2分30秒のプレゼンテーション、そして審査を経て、今年度のアワードが決定しました。

Tokyo Good Service賞

まず、都政におけるサービス品質、QOSの向上に焦点を当てた取組を表彰します。

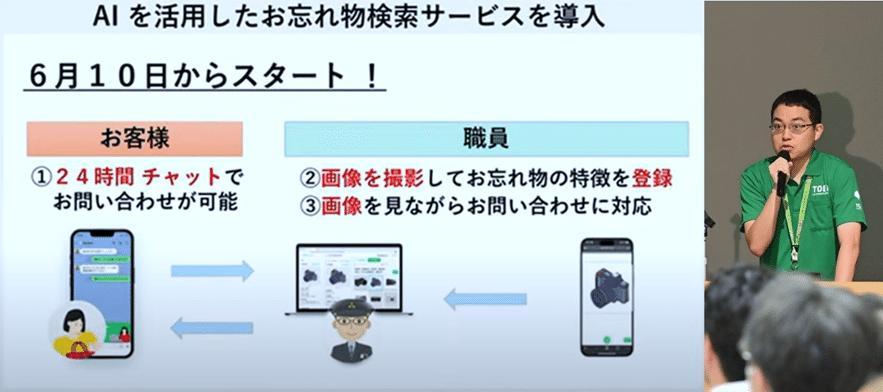

■都営交通にAIを活用したお忘れ物検索サービスを導入(交通局)

都営交通では、年間約25万6,000件の忘れ物が発生しており、これまでの問い合わせ方法には時間や場所の制約がありました。職員もデータ入力や照合に時間を要していました。これらの課題を解決するために、お客様がスマートフォンから24時間いつでも問い合わせできるようにするとともに、忘れ物の特徴を職員が手動でデータ入力する代わりに、AIが画像を分析して自動で入力できるようにしました。

この新しいサービスにより、お客様と職員双方にとって利便性が向上し、手取り時間の創出にも寄与していくとのことです。

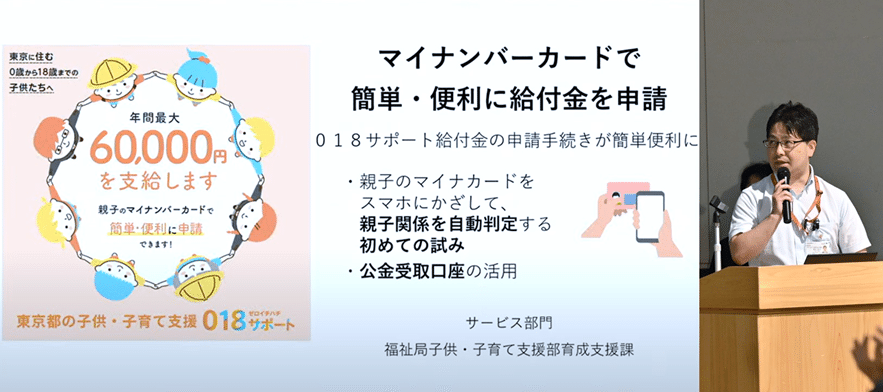

■018サポート給付金の申請手続きが簡単便利に(福祉局)

福祉局の018サポート給付金は、都内に住む全ての子供に月額5,000円を支給する事業です。これまでの申請手続きは、申請サイトへの入力や書類の提出が必要で、申請に30分以上かかることが多く、手間がかかるという意見が多く寄せられていました。そこで、新たな申請方法を導入しました。

親子のマイナンバーカードをスマホにかざして読み取り、振込先口座を選択、連絡先の入力の3つのステップで申請が完了し、提出書類が不要になりました。また、一度申請した方は、改めての申請が不要となるプッシュ型での支給も導入しました。

これらの新しい申請方法の導入により、申請者の手間が大幅に軽減され、より簡単・便利に申請できるようになりました。

Tokyo Good Challenge賞

革新的なアプローチやアイデアを提案し、DXの推進に貢献した取組を表彰します。

■複数受注者が錯綜する工事現場での情報共有・業務効率化(建設局)

建設局では、豪雨対策として調節池の整備を進めていますが、同じ場所で13件の工事が同時に進行するという状況に直面しました。現場のアクセス路や作業員の動線が重なり、調整が非常に困難でした。また、発注者が異なるため、連絡系統がバラバラで全体が見えにくく、安全面でも不安がありました。そこで、従来の手法にとらわれず、発注者、受注者の垣根を越えて情報を共有する仕組みを作りました。

端末にインストールされているTeamsを活用し、情報共有の仕組みを作りました。工程表の共同編集や現場写真の共有をTeamsで行い、メールのやり取りや資料の集約作業が減りました。受注者同士の情報交換が促進され、工事がスムーズに進むようになりました。

この取組により、現場のDXが進み、情報共有と業務効率化が実現しました。今後も現場のDXをさらに進めて、より良い都民サービスを作っていくとのことです。

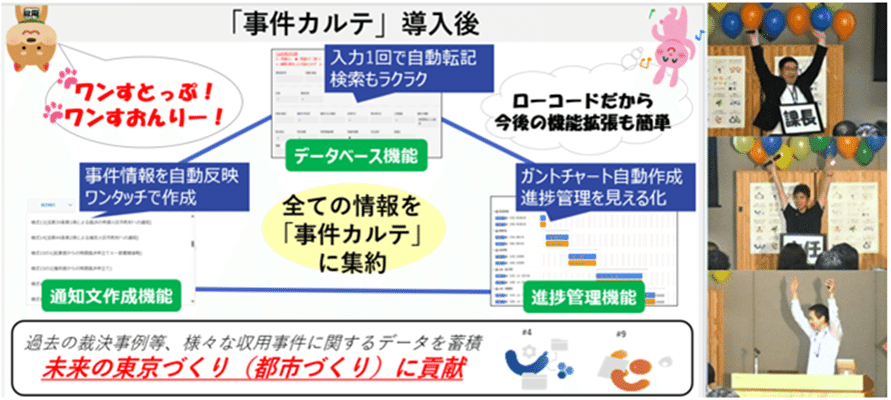

■ローコード×情報集約で創る!「事件カルテ」(収用委員会事務局)

収用委員会事務局では、事件情報の入力や管理が複雑で、過去のデータ検索も困難な状況でした。これを解決するために、ローコード技術を活用して「事件カルテ」を開発しました。

導入後は、事件情報を一度入力するだけで、ワード、エクセル、パワーポイントなどに自動で反映されます。過去の事件データも簡単に検索でき、ガントチャートで事件の進捗管理を視覚的に把握できるようにしました。

この取組により、収用委員会事務局の業務効率が大幅に向上し、事件処理のノウハウを共有するための基盤が整ったとのことです。

デジタル10か条賞

デジタル10か条の視点から優れた実践の取組を表彰するデジタル10か条賞3組を発表します。

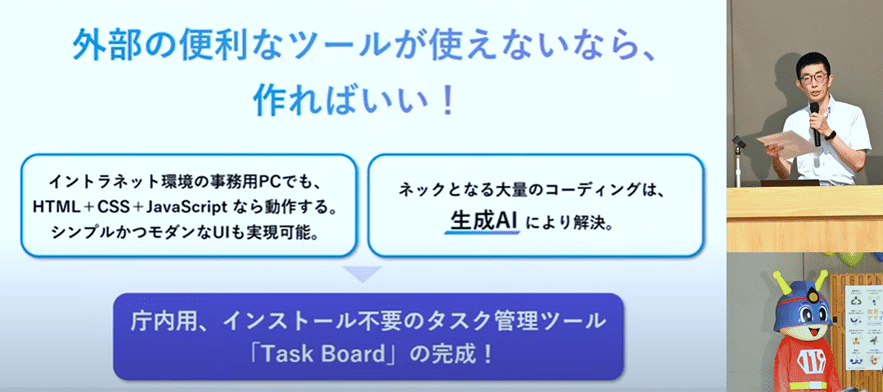

■職場で使えるTodoアプリ+ガントチャートツール「Task Board」の内製開発(東京消防庁)

東京消防庁では、職員がExcelなどでタスク管理を行っていて、忙しいと管理が大変という悩みがありました。外部ツールは予算やセキュリティの関係で導入が難しいため、内製開発にチャレンジしました。そして、生成AIを活用して大量のコーディング作業を突破し、庁内用タスク管理ツール「タスクボード」を完成させました。

このツールは、タスクを直感的に管理でき、ガントチャートでは更新内容が瞬時に反映されます。ユーザーの声を徹底的に反映し、生成AIによるノーコード開発が高速な改善ペースを支えました。

得られた成果は、業務品質の向上、業務の効率化、内製化の価値です。タスクのやり忘れや締め切り超過が減り、業務の質が向上し、一人当たり37時間が削減されました。全職員1万8千人が利用可能で、年間約6,500万円規模のDXを予算ゼロで実現しました!

生成AIは開発の敷居を下げ、現場ニーズに応える真のアジャイル開発を実現できます。

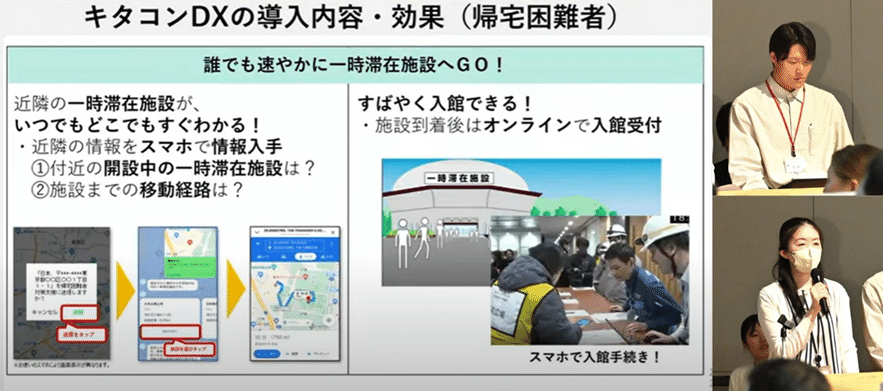

■キタコンDXの開発(総務局)

「キタコンDX」は、帰宅困難者対策オペレーションシステムの略称で、東日本大震災の経験を踏まえて開発されました。このシステムでは、帰宅困難者がLINEアプリを通じて近くの一時滞在施設を検索し、その施設までの経路を確認できます。また、施設到着後の入館手続きもスマホで完結し、紙の記入が不要になります。

行政側は、GPS情報を使って都内の人流をリアルタイムで可視化し、混雑状況を色分けして表示することで、一時滞在施設の開設状況や鉄道の運行情報も同時に確認できます。このシステムは、ユーザーテストをもとに何度も検証と改善を重ねており、職員の熱意と努力が込められています。

今後は多言語対応や東京アプリとの連携も進めます。このシステムは、災害時に都民には迷わず避難できる余裕を、行政には支援に専念できる時間の提供を実現していきます。

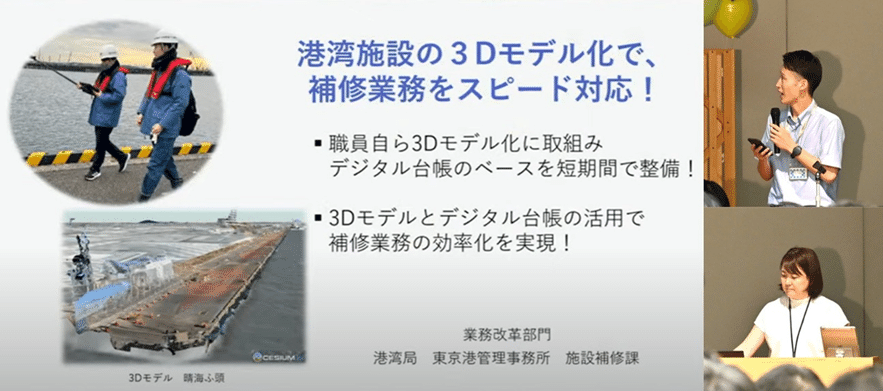

■港湾施設の3Dモデル化で、補修業務をスピード対応!(港湾局)

港湾局のプロジェクトのターゲットは岸壁施設の補修業務です。梯子や防舷材(船舶と岸壁との間に使用するクッション材)、車止めなど、船が安全に係留するために重要な設備が対象です。これらの設備は数が多く、補修の頻度も高いため、業務の効率化が求められていました。

プロジェクトでは、スタートアップと協働してデジタル台帳機能を構築しました。職員が撮影した動画をアップロードするだけで3Dモデルが自動生成され、3Dモデル上に配置したピン(アイコン)に規格などの情報を登録できます。

これにより、施設の劣化状況を管理部署から補修部署へ迅速に共有し、補修部署による現場調査が不要になるなど、補修業務が大幅に効率化されました。また、補修履歴の管理もデジタル化され、情報更新が容易になりました。このプロジェクトにより、年間約90時間の手取り時間が創出される見込みです!

今後はドローンによる広域撮影を行い、データ取得を加速させる予定とのことです。

政策連携団体賞

今年度から新しく創設された「政策連携団体賞」。政策連携団体の取組にスポットを当てた表彰です。

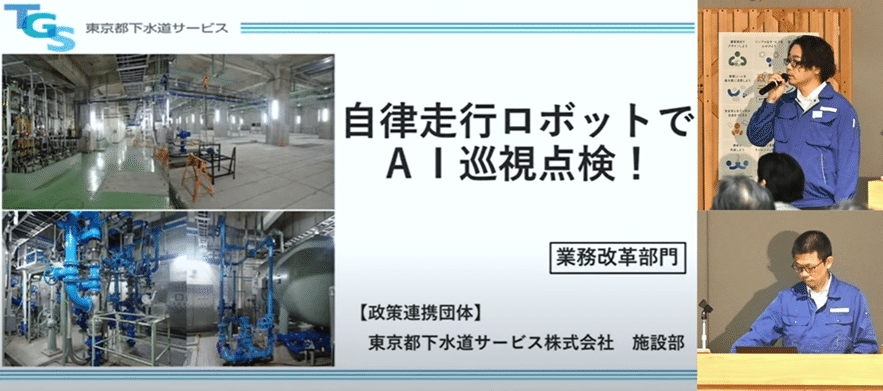

■自律走行ロボットでAI巡視点検!(東京都下水道サービス株式会社)

東京都下水道サービス株式会社が発表したこのプロジェクトは、新宿副都心の遠隔施設で行われる巡視点検業務の効率化を目指しています。従来の巡視点検は、移動に1時間、点検に2時間を要しており、労働人口減少の中で効率化が求められていました。

そこで、ロボットとカメラを組み合わせて巡視点検の自動化・遠隔化に取組み、実現しました。ロボットは設定されたルートを自律走行し、映像を記録します。指定されたポイントでメーターを読み取り、画像として記録します。ロボットが点検できない箇所は、定点設置のカメラで点検します。

AIによる画像解析技術を活用し、異常を検知すると映像上に赤文字で表示される仕組みを導入しました。これにより、異常の早期発見が可能となり、迅速な対応ができるようになりました。

この取組により、年間1,095時間の手取り時間を創出し、データ分析も可能となりました!今後もこの成功事例をもとに、下水道施設の維持管理をさらに改善していくとのことです。

知事賞を受賞したのはこの2つ!!

いよいよ、最優秀賞である「知事賞」の発表です!

サービス部門・業務改革部門のエントリーの中からそれぞれ審査員の点数が最も高かった取組になります!

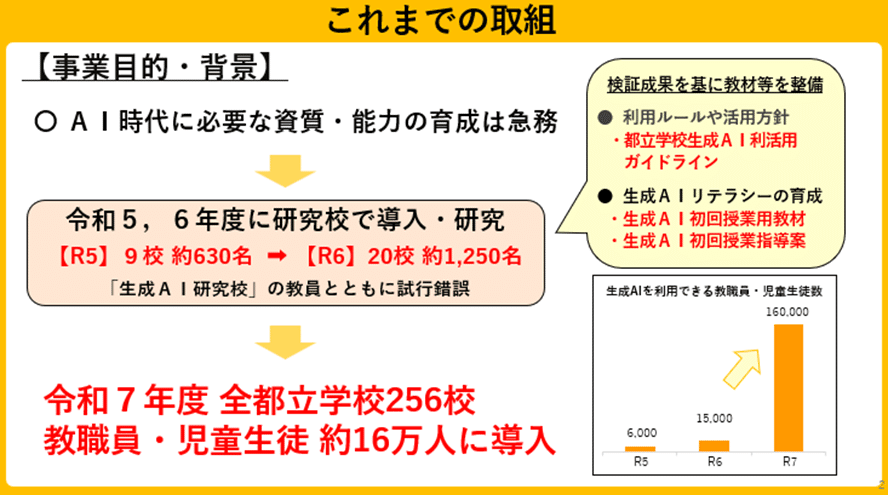

■生成AIを活用した全都立学校での教育(教育庁)

教育庁は都立学校専用のAI、通称「都立AI」を全都立学校に導入しました。この取組は、AI時代の到来を見据え、生成AI研究校を指定し、多くの教員と試行錯誤を重ねてきた成果をもとに行われました。ガイドラインや初回授業用教材も準備され、今年度より全都立学校256校、約16万人の生徒に「都立AI」が導入されました。

研究校における具体的な成果としては、生徒が受験志願書を生成AI活用しながら作成することで、一人の教員の約60時間の添削時間を対面指導の充実に変えることができました。

この取組は、子供たちがAI時代を生きるための準備を整えるものであり、都立高校生の育成を目指しています。さらに、蓄積してきたノウハウを区市町村立学校、さらには全国にも広げていく予定です!

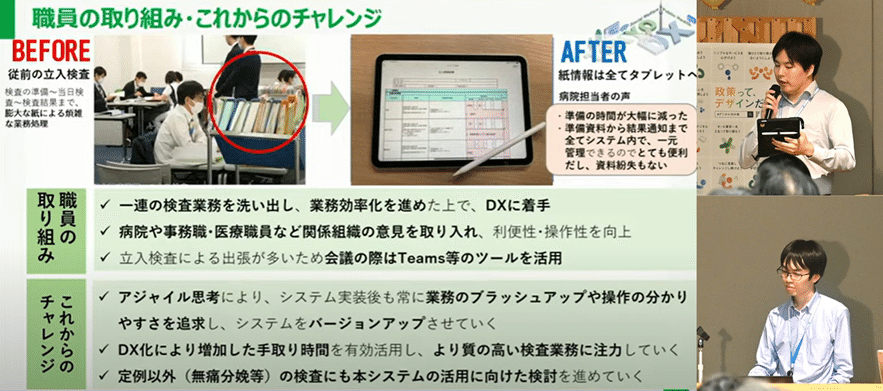

■タブレットを活用した立入検査のDX化(保健医療局)

保健医療局は、医療法等に基づく病院への立ち入り検査のDX化に取り組んでいます。このプロジェクトでは、新システムの導入と現地検査でのタブレット活用を通じて、業務の効率化と精度向上を実現しました。

従来、病院への立ち入り検査のやり取りは紙ベースで行われており、時間がかかる上に紛失リスクや書類保管の負担がありました。また、病院側も大量の資料準備が必要で、職員は検査後に資料を持ち帰り報告書に打ち込み直す必要がありました。

これらの課題を解決するために、キントーンを活用したe検査システムを開発しました。このシステムは、立ち入り検査に関する通知の発出から改善報告書の提出まで、全ての手続きをオンライン化し、ペーパーレス化を実現しました。また、現地で検査結果を入力すると即座にシステムに反映されるため、従来のように紙でメモを取り、都庁に戻って報告書に打ち込み直す作業が不要となりました。

この効率化により、報告書1件あたり最大で3時間の手取り時間の増加が見込まれ、手作業ミスの削減も実現しました。さらに、設計の前段階で立ち入り検査に関する全業務の洗い出しや、病院訪問を通じて利用者の意見を取り入れるなど、使いやすさを追求しました。

今後はアジャイル思考で操作性の向上や、さらなる機能拡充を進め、より一層の都政課題の解決に向けた発展を目指しているとのことです!

今後も都庁のDXを進めていきます!

受賞式では小池都知事から、「都庁DXアワードが毎年バージョンアップして、皆様が楽しそうに取り組まれていることが何よりだと思っている。DXは時代の流れ。現場で、ここの時間を短縮したいとか、ここの手間を省きたいとか、皆様が感じたことにDXを掛けると、今日の答えが出てくると思っている。それは皆様の手取り時間増加と、都民サービス向上という意味がある点で大変優れた流れ。これからも『デジタル化、DXは東京だよね』と言われるよう、さらに磨きをかけ、組織を挙げて進めていただきたい。これからも益々DXで東京が輝くよう頑張っていきましょう!」と激励の言葉がありました。

今回は、アワードを受賞した取組をご紹介しましたが、それ以外にも創意工夫を凝らしたさまざまなDXの取組がありました。そのほかの取組についても、別の機会にご紹介できればと思います。

今後も、都庁のDXにご期待ください!

【番外編】

今年も各局のキャラクターがイベントを盛り上げてくれました!

↓イベント当日のアーカイブ動画はこちら

↓過去の都庁DXアワードについての記事はこちら

【ご意見募集中】

都政の構造改革(#シン・トセイ)やnoteに関するご意見・ご感想をこちらのフォームから受け付けております。ぜひ、ご意見をお寄せください!