【井の頭自然文化園】「昔の井の頭池」展示のリニューアル──再現された「湧出口」の種明かし

井の頭自然文化園の水生物館では「昔の井の頭池」と題する展示水槽が2つあります。今年度、このうちの1つをリニューアルしました。

この展示では、かつて湧き水が豊富であったころの井の頭池の環境を再現していこうと考えています。現在、湧水の環境を代表する動植物として、水草では清流のシンボルと呼ばれるバイカモ、魚ではかつて井の頭池にも生息していたムサシトミヨとホトケドジョウの展示を始めています。

リニューアルした「昔の井の頭池」水槽

かつての井の頭池は1日3万tもの湧水量を誇っていました。当時、井の頭池で泳いだ経験のある方によると、地下水が湧き出る場所である「湧出口」の真上を泳ぐと、水流の勢いで体が持ち上がるほどであったそうです。

今回のリニューアルでは、さまざまな資料を参考にして、小規模ながらも、こんこんと地下水が湧いているように見える湧出口を再現してみました。

この湧出口の装置はステンレス製の円形皿(直径12cm)の上部に飼育水を流す細いパイプを繋いでおり、皿が上向きになるように装置を水底に設置し、礫で覆い隠しています。

パイプの出口は皿の中央付近に水流があたる位置にあり、飼育水が下向きに細く勢い良く流れ、皿にぶつかることで水流は幅広く分散し適度な勢いになり上に向かいます。さらにパイプ出口付近にはエアーホースを付けており、小さな空気の気泡を出す仕組みにもなっています。

「湧出口」の装置。パイプ下側から皿の中央付近へ飼育水が細く勢いよく流れ、

皿にぶつかり太く適度な勢いの水流として上へ向かいます

その結果、動画のように、ポコポコと浮上する小さな気泡とともに礫粒の塊が舞い上がり、あたかも水底から地下水が噴き出しているように見えます。

じつは数年前から湧出口の装置の試運転をおこなってきました。以前はプラスチック製の皿を使用していましたが、数か月経つと礫が舞い上がらなくなりました。水底に埋めていた装置を取り出してみたところ、皿の中央部に穴が開いており、水流が下へ抜けていたのです。数か月のもあいだ勢いよく礫粒がぶつかり続けた結果、プラスチック製の底が摩耗し穴が開いてしまったのです。

試運転で穴が開いてしまったプラスチック製の皿

数か月にわたり、水流で礫粒がぶつかり続けた結果、穴が開いてしまいました

そこで今回は、皿の材質をプラスチック製からより硬いステンレス製へ改良してみました。果たして、どれくらいの期間、水が湧き続けてくれるのでしょうか。

この展示では、湧出口の再現を試みながら、ミヤコタナゴやナガエミクリなど、湧水の環境を代表する動植物の種類と数を徐々に増やし、かつての井の頭池を彷彿とさせる展示にしていきます。

〔井の頭自然文化園水生物館飼育展示係 田辺〕

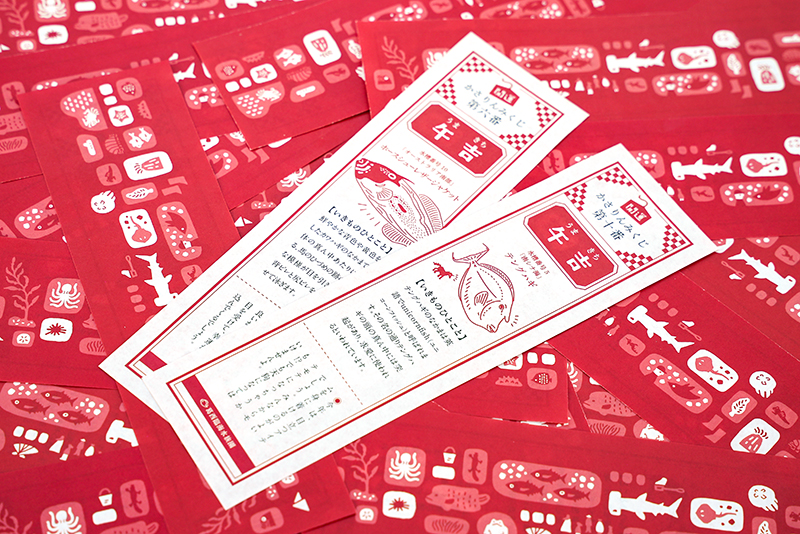

※現在、井の頭池と水生物館の変遷をテーマにした特設展「井の頭池の変遷と水生物館」を開催中(2025年4月13日まで)です。詳しくはこちらのページをご覧ください。