インターネット都政モニターアンケート結果

令和6年度第1回インターネット都政モニターアンケート結果

食品の安全性について

今回の調査は、食品の安全性に対する都民の意見を聞き、今後の取組の参考とするため実施しました。

アンケート期間

令和6年7月9日~7月17日

回答率

98.4%(492名/500名)

調査結果

以下抜粋(詳細は別紙「調査結果」(PDF:952KB))

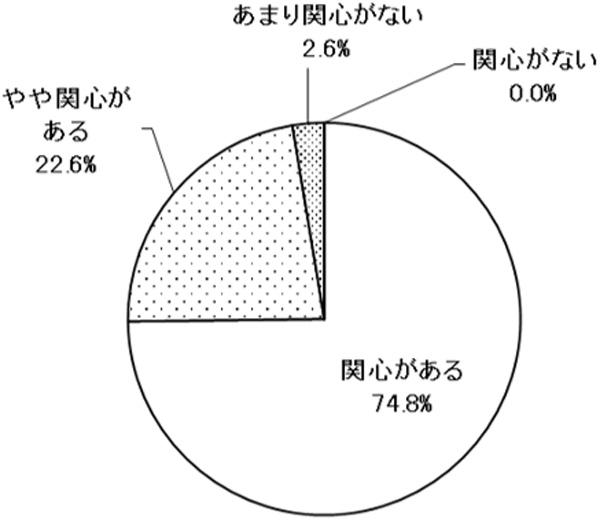

【食品の安全性に対する関心の有無】「関心がある」は全数近く(P3-4)

- 『関心がある(計)【注1】』97.4%、『関心がない(計)【注2】』2.6%だった。

【注1】「関心がある」74.8%、「やや関心がある」22.6%の合計

【注2】「あまり関心がない」2.6%、「関心がない」0.0%の合計

(n=492)

【食品購入時の安全性への考慮】「考えている」が9割近く(P7-8)

- 食品購入時に食品の安全性を考えて選択しているかは、『考えている(計)【注3】』は88.0%だった。

【注3】「考えている」42.9%、「どちらかというと考えている」45.1%の合計

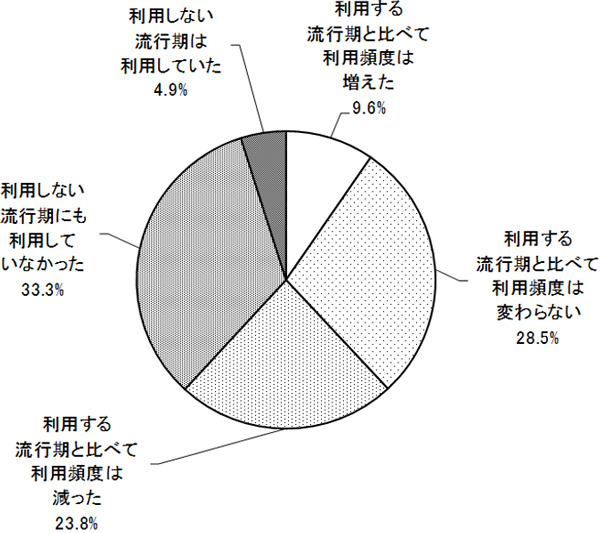

【テイクアウト・デリバリーサービスの利用頻度】「利用する」【注4】が約6割(P24-25)

「利用しない 流行期【注5】にも利用していなかった」33.3%が最も高く、以下、「利用する 流行期と比べて利用頻度は変わらない」28.5%、「利用する 流行期と比べて利用頻度は減った」23.8%と続く。

【注4】「利用する 流行期と比べて増えた」9.6%、「利用する 流行期と比べて利用頻度は変わらない」28.5%、「利用する 流行期と比べて利用頻度は減った」23.8% の合計(61.9%)

【注5】流行期:新型コロナウイルス感染症流行期(令和2年1月から令和5年5月7日まで)のこと

(n=492)

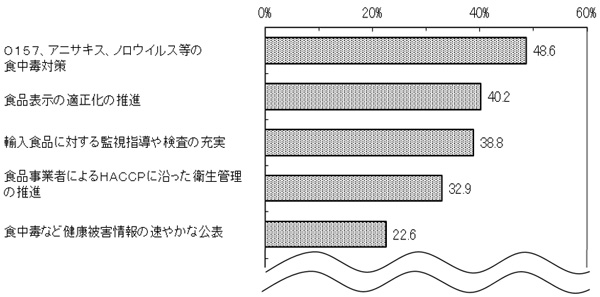

【都が取り組むべきこと】「食中毒対策」が5割近く(P34-35)

「O157、アニサキス、ノロウイルス等の食中毒対策」48.6%が最も高く、以下、「食品表示の適正化の推進」40.2%、「輸入食品に対する監視指導や検査の充実」38.8%と続く。

(n=492)

インターネット都政モニター

インターネットを使用する18歳以上の都内在住者を対象に公募し、性別、年代、地域等を考慮して500人を選任

※集計結果は百分率(%)で示し、小数点以下第2位を四捨五入して算出した。そのため、合計が100.0%にならないものがある。

※n(number of cases)は、比率算出の基数であり、100%が何人の回答者に相当するかを示す。

※複数回答方法・・・(MA)=いくつでも選択、(3MA)=3つまで選択、(2MA)=2つまで選択

新型コロナウイルスの分類が5類感染症に移行し1年以上が経ち、社会が本格的に動き始め、街では多くの人々で賑わい、外国人旅行客を目にする機会も増えています。

その一方で、食中毒や健康食品による健康被害事例、異物混入事例といった食の安全に関する様々な問題が発生しており、食品の安全性を確保する対策が求められています。

このような背景を踏まえ、東京都は、食の安全に関わる施策をさらに充実・発展させていくため、東京都食品安全推進計画(※)の改定(計画期間:令和8年度~)を検討しています。

今回のアンケートは、新たな計画改定の参考とし、食品の安全や信頼性の確保をより一層推進していく施策づくりの参考とするため、「食品の安全性」について都政モニターの皆さまにご意見をお伺いします。

※東京都食品安全推進計画:東京都食品安全条例(平成16年東京都条例第67号)に基づき、生産から消費に至る、食品の安全確保に関する施策を総合的・計画的に推進するため、施策の方向や重要事項について定めた計画