燃料電池ごみ収集車の試験運用を多摩市で開始

燃料電池ごみ収集車の試験運用を多摩市で開始

東京都は、水素社会の実現を目指すとともに、温室効果ガス削減に寄与するため、都市の特性に適した燃料電池ごみ収集車の早期実装化に向けて取り組んでいます。昨年度は、港区において燃料電池ごみ収集車の試験運用を実施しました。

令和5年5月から、多摩市及び学校法人早稲田大学と連携し、異なる地域特性を持つ多摩市内において、新たに国産の燃料電池モジュールを搭載した燃料電池ごみ収集車の試験運用を開始しますのでお知らせします。

1 目的

本事業は、CO2削減、静音性の向上、ごみ収集時の作業環境改善等に貢献する燃料電池ごみ収集車の早期実装化を目的とするもので、これにより業務用車両における水素利用の促進、廃棄物収集運搬車両のゼロエミッション化を目指すものです。

本試験運用では、区部とは地域特性の異なる多摩地域のうち、市内に、大型車両に充填可能な水素ステーションがある多摩市において、燃料電池ごみ収集車(1台)が、ごみ収集ルートを実際に走行・ごみ収集を行います。

試験運用においては、比較的勾配の多い地域での導入効果や、新たに搭載する国産燃料電池モジュールの運用上の意義・効果などを検証します。今回得られる結果と区部での結果をあわせて整理し、導入効果の検証や、都内普及に向けた課題整理等を行います。

2 試験運用実施期間等

令和5年5月~7月、令和5年10月~12月の最大6か月間を予定しており、次の多摩市内のごみ収集ルートで使用します。

- 月曜日・木曜日(可燃ごみ)

聖ヶ丘 - 火曜日・金曜日(可燃ごみ)

落合 - 第1第3水曜日(小型家電・金属類)

豊ヶ丘 - 第2第4水曜日(小型家電・金属類)

- 愛宕

- 乞田

- 貝取

- 一ノ宮

- 和田

また、本日3月27日から、当該ルートにおけるごみ収集を伴わないテスト走行を開始しています。

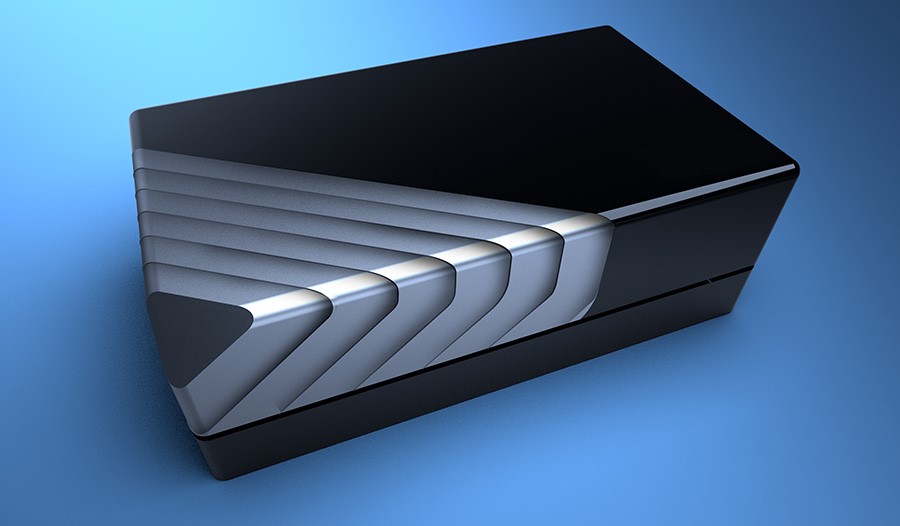

参考 燃料電池ごみ収集車について

燃料電池ごみ収集車は、水素と空気中の酸素を化学反応させて電気をつくり、その電気を動力源に走行する電動ごみ収集車です。

走行距離が長く、動力としても多くのエネルギーを必要とする業務用車両における水素利用は、運輸部門の脱炭素化や水素利用の拡大のために非常に重要となります。

また、燃料電池ごみ収集車は、走行時にCO2を一切排出せず、走行及び作業時も静かなことから、ごみ収集時の作業環境や生活環境の向上にも貢献します。低速かつ頻繁な発停車を繰り返すごみ収集ルートにおいては、特に導入効果が期待できます。

今回試験運用する車両の諸元

1車両サイズ

全長:7,085ミリメートル

全幅:2,190ミリメートル

全高:2,560ミリメートル

2航続距離

70~80キロメートル

3ごみ積載量

1,700キログラム

4ごみ積載容積

7.8立法メートル

5水素搭載重量

4.2キログラム

6水素充填時間

3~5分

※2~6は想定値

(C)トヨタ自動車株式会社

※「Type2」の数字の正しい表記はローマ数字です。

本件は、「『未来の東京』戦略」を推進する事業です。

戦略14 ゼロエミッション東京戦略