1本1本に宿る伝統の技:よのやの手作りつげ櫛

髪にやさしく、長い歴史を持つ「よのや櫛舗(くしほ)」の手作りつげ櫛は、時代を超えた伝統を今に伝える逸品として、現代の東京でセルフケアを実践する人々に愛用されている。

江戸のルーツと変わりゆくヘアスタイル

「よのや」は1717年、江戸時代に細工処として東京都文京区で創業した。1900年代初めに浅草の伝法院通りに移転し、よのや櫛舗として継承した。創業当時、櫛は日用品ではなく、髪結いを生業とする職人の仕事道具だった。現在の店主、斎藤悠氏はこう話す。「女性が自分で髪をとかすようになったのは明治時代に入ってからです。それまでは、男性の場合は床山さん、女性の場合は髪結いさんといわれる専門家の仕事でした」

明治時代になり、侍のまげが西洋の髪型に取って代わられるようになると、そうした習慣も変わった。人々は自分で髪を整えるようになり、よのや櫛舗の櫛は髪結い職人向けに卸す商品から、一般家庭向けの日用品へと変わっていった。

つげ櫛を生み出す職人の技

よのや櫛舗の櫛に欠かせないのが、鹿児島県産の薩摩つげだ。硬くしなやかな材質は、力を加えても折れにくく、髪を傷めない滑らかな髪通りが求められる櫛歯に最適だという。「つげには独特のしなやかさがあります」と斎藤氏は説明する。「折れにくく、よくしなるため、硬い木材やプラスチックのように枝毛を作りません」

1本の櫛を作るのに、何年もの準備期間を要する。木材を乾燥させ、いぶす工程を何度も繰り返してから、浅草の工房で職人の手で形を整え、磨きをかけ、艶出しをする。仕上げに、つばき油にたっぷりと漬け込むことで、髪に潤いを与えるとともに、使い込むうちに自然なあめ色へと変化する櫛が出来上がる。

手入れと美容の効果

よのや櫛舗の櫛は家宝として代々受け継がれるものでありながら、日用品としても目に見える効果が得られる。木材は静電気が起きにくいため、つげ櫛はプラスチックのように髪を傷めたり絡ませたりしにくく、髪のパサつきも防いでくれる。頭皮へのあたりがやさしくなるよう、1本1本丁寧に歯先の仕上げを行っているため、頭皮へのマッサージ効果があり、血行が良くなる。「つげ櫛で髪をとかすと、自然な艶髪になっていきます」と斎藤氏は言う。「キューティクルの向きが整うため、以前はみられなかったような健康的な艶が出てきます」

つげ櫛は長い年月の使用にも耐える。適切な手入れを行えば、一生使い続けることも可能であり、子や孫の代にまで受け継ぐこともできる。つばき油で定期的に手入れすることで、木が長持ちするだけでなく、髪に艶も与えてくれる。

名と技を後世に伝える

斎藤氏は思いもよらない形でよのや櫛舗を継ぐことになった。板前の修行をしていたが、跡継ぎのいなかった伯父の死を機によのや櫛舗を継承した。「本当は家業の割烹を継ぐはずだったんです」と斎藤氏は振り返る。「しかし当時浅草には1軒しか櫛屋がありませんでした。無くしてしまうわけにはいかないと思い、継ぐことにしました」

よのや櫛舗の名は、斎藤氏の曽祖父が大正初期に浅草の店舗を開業したときにさかのぼる。出生地である埼玉県熊谷市が、かつて与野町の一部であったことにちなんでつけられた名だ。以来、4代にわたって受け継がれ、現在は斎藤氏が店主・職人として伝統を継承している。つげ櫛のように、一家の物語も粘り強く、しなやかで、時とともに磨かれていく。

よのや櫛舗のショーウィンドウには、色とりどりの多種多様な櫛やかんざしが並ぶ

1/5

櫛とかんざしを使用した江戸時代の髪型の見本が、日本の精巧な髪結いの伝統を今に伝える

2/5

よのや櫛舗の前に立つ店主・職人の斎藤悠氏。シャッターには、何世紀も前から続く伝統が描かれている

3/5

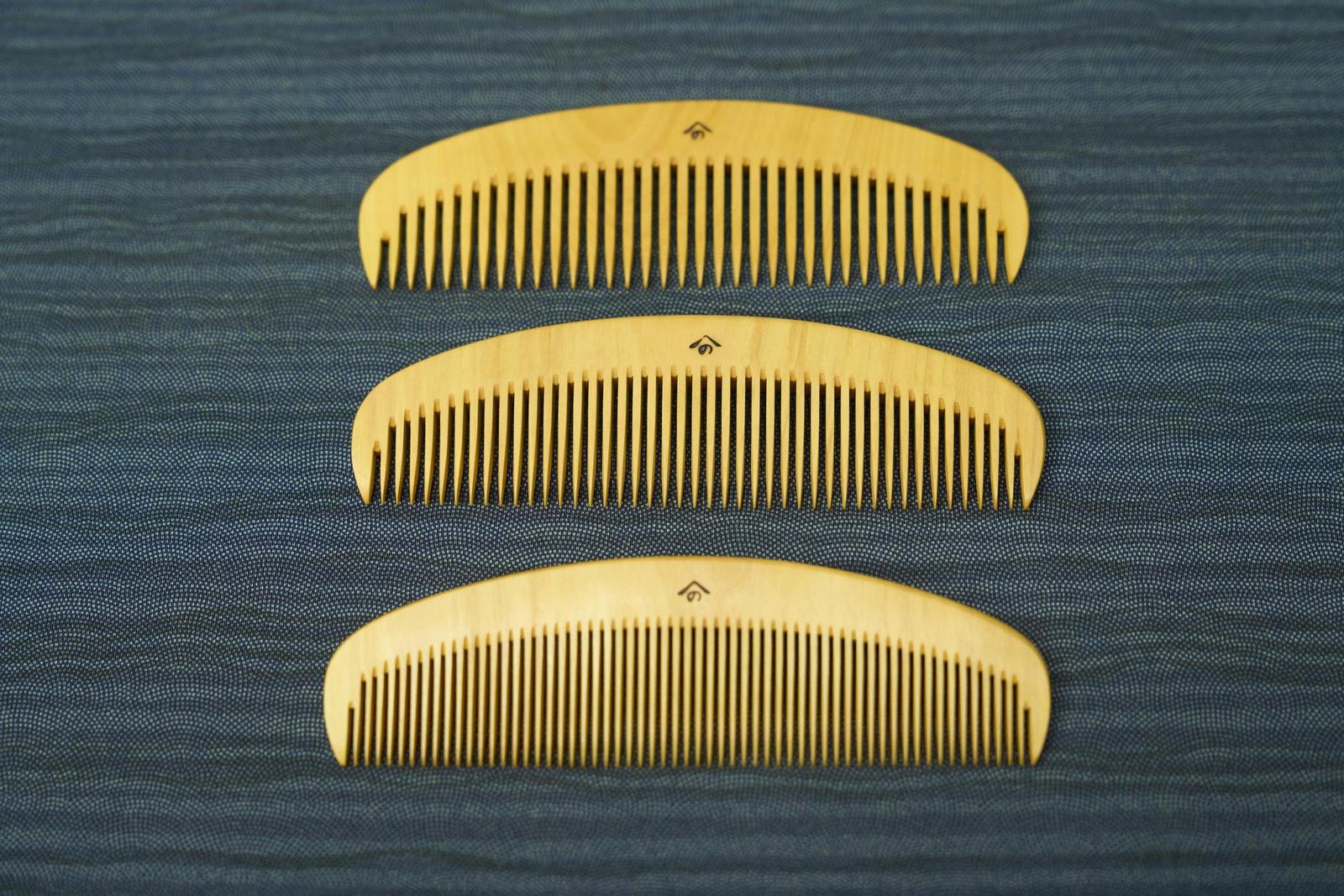

商品棚には、薩摩つげの美しい木目が際立つつげ櫛が並ぶ

4/5

こぢんまりとしていながら、入りやすい雰囲気の店構え

5/5

若い世代へと受け継がれる伝統

櫛は、江戸社会では優雅な暮らしの象徴であり、プロポーズの際に愛情の印として贈る習慣があったが、現代の若い世代にも受け入れられている。「うちのお客様は、以前はお年を召された女性がほとんどでした」と斎藤氏は話す。「今は20代や30代の女性のお客様が増えていて、男性のお客様もいらっしゃいます。SNSを通じて知ったという方が多く、一生ものの道具を求められています」

こうした変化を後押ししているのが、東京都が推進する「江戸東京きらりプロジェクト」だ。「"Old meets New"~伝統と革新~」をコンセプトに、江戸東京の伝統ある技や老舗の産品といった「東京の宝物」に磨きをかけ、その価値と魅力を世界に発信している。モデル事業者として選定されたことで、よのや櫛舗の認知度が上がり、特に海外で広く知られるようになった。「ヨーロッパから多くのお客様がお見えになっています」と斎藤氏は言う。「ワインや道具類、革製品など、クラフツマンシップへの理解があります。また、木材を大切にする文化も共通していますので、当店の仕事に深く共感していただいています」

連続性と創造

斎藤氏にとって、よのや櫛舗の評判を持続させることは、過去に敬意を表しつつ変化を受け入れることを意味する。同店は普段使いの髪飾りも扱っており、品質を妥協することなく、若い客層が買い求めやすい価格で提供している。「伝統の継承は必ずしも受け身になるということではありません」と斎藤氏は話す。「創造と似ているところもあります。彫刻、漆塗り、仕上げの各工程は、職人の世代とともに微妙に変化していきます。私の仕事は、そうした変化がよのや櫛舗の名を汚さないよう見守ることです」

何より、斎藤氏は自身の仕事を、時を超えて連綿と続く会話の一部と捉えている。「櫛を磨くときは、いつも祖父のことを考えます。これでいいと言ってもらえるだろうか。それともやり直せと言われるだろうか。今でも祖父から教わっているような気がします」

斎藤悠

割烹を営む家に生まれた斎藤悠氏は、当初ふぐ料理やウナギ料理を中心に板前として修行し、免許を取得していたが、東京に残る数少ないつげ櫛専門店の一つであるよのや櫛舗を思いがけず継ぐことになった。浅草にある工房では、すべての櫛の仕上げを1本1本自ら監督し、髪通りが滑らかであることを確認するほか、艶が長持ちするようつばき油に漬け込んでいる。保存と革新の両立を理念に掲げ、300年続くよのや櫛舗の伝統を残しつつ、新しい世代に受け入れられる櫛づくりにまい進している。

よのや櫛舗

江戸東京きらりプロジェクト

「江戸東京きらりプロジェクト」は、「"Old meets New"~伝統と革新~」をコンセプトに、確かな品質、デザインの美しさはもちろんのこと、現代のライフスタイルに合った新しい提案をしていこうという意欲に溢れる取組を厳選し、東京を代表するブランドとして国内外に発信する東京都のプロジェクトです。

東京が誇る宝物の魅力に触れ、みなさまの生活に取り入れていただくことを願っております。実際にお使いいただき、評価いただくことこそが、すばらしい匠の技を未来につなげていくために必要であると考えています。

ぜひ、あなただけの「推し」を見つけて、そこに込められたストーリーと奥深さをご堪能下さい。

https://edotokyokirari.jp/

取材・文/リサ・ワリン

写真/藤島亮

翻訳/楠林靖久