【井の頭自然文化園】マイマイ飼育のウラ側紹介

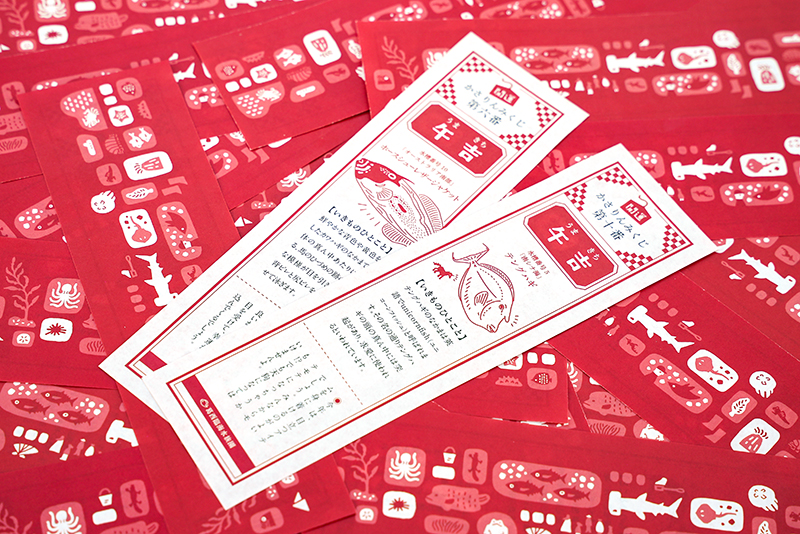

都立動物園水族園では、2017年9月から小笠原諸島固有の希少なマイマイ(カタツムリ)を守る活動に参画しています。小笠原諸島が世界自然遺産に登録された理由の1つに、このマイマイたちの存在がありました。しかし、現在小笠原に生息するマイマイたちは激減しており、環境省を中心とした小笠原のマイマイを守る取り組みがおこなわれています。

※小笠原のマイマイを守る取り組みについて、くわしく知りたい方はぜひこちらをごらんください。

展示水槽内のカタマイマイ

井の頭自然文化園では2017年にカタマイマイという種を30個体導入し、現在保護繁殖と普及啓発を目的に約150個体を飼育しています。筆者は当園でカタマイマイ担当になって5年目を迎えましたが、それまで哺乳類の飼育経験はあっても、マイマイという生きものを飼育した経験はなく、慣れるまでたいへん苦労しました……。今回はそんなカタマイマイ飼育のウラ側を少しだけご紹介します。

カタマイマイは基本的に木に登らず地面の上でくらす種で、茶色の殻を背負っています。殻の外側には白いラインが1本シュっと入っており、地味でシンプルながらもとてもクールな見た目をしています(※個人の感想です)。

カタマイマイの殻

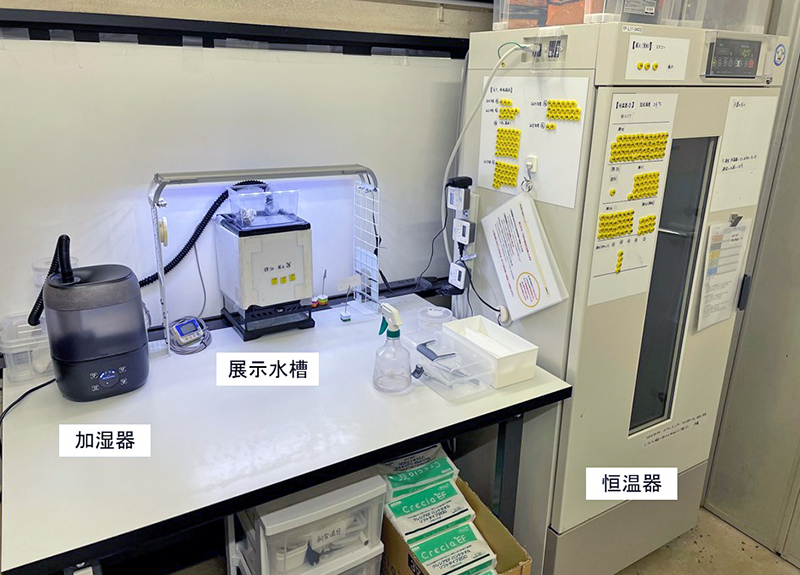

マイマイは身体の乾燥を防ぐために殻に閉じこもることが多いため、できるだけ動いているカタマイマイを来園者にお見せできるよう、展示水槽には加湿器をつなぎ、定期的に湿度を上げてカタマイマイが動きやすい環境を作っています。しかし、マイマイは暗いときに活動することが多く、湿度を上げるだけではなかなか動いてくれません……。温度や明るさも少しずつ調整してくふうを繰り返しています。

カタマイマイ飼育部屋のようす

バックヤードでは、カタマイマイを繁殖させるとき以外は専用の飼育ケースに1個体ずつ入れて丁寧に管理しています。すべての飼育ケースは恒温器と呼ばれる温度を一定に保つ機械に収容しています。

恒温器内のようす

現在飼育する約150個体の中から何個体かご紹介しましょう。2017年に小笠原から来た30個体のうち1個体が今も生きています。この個体は小笠原の施設内で孵化した個体で、今年の6月27日で孵化から丸8年を迎えました。5~6年が寿命と言われるカタマイマイにおいて大変な長寿個体です。

マイマイはオスメスの区別がなく、オスメス両方の生殖機能をもつため、専門的には雌雄同体といいます。この個体はおじいちゃんともおばあちゃんとも言えますが……私は「長老さま」と呼んでいます。

ほかの個体と比べ、長老さまは殻の色が薄くなってしまいましたが、その隣の個体はとても濃い色をしています。ほかにも産まれたときから殻の色が薄い個体や殻が高く盛り上がっている個体、カタマイマイの見た目にも個性がしっかりとあります。

通常カタマイマイは孵化から2年ほどでおとな(成貝)になり、殻のふちが外側に反り返っていると成貝になった証です。また、卵から孵化した直後のカタマイマイは1cmにも満たない大きさで、しっかりと殻を背負って産まれてきます。小さい幼貝や卵はつぶさないよう、専用のピンセットで丁寧に扱っています。

バックヤードのカタマイマイたち

長年飼育をしていると、いつもまったく顔を出さない個体や、作業中に油断しているとケースの外まで這って出ようとする個体など、カタマイマイの動きにも性格の違いのようなものが見えてきます。飼育経験が5年を数え、ときどき「この個体は調子が悪そうだな……」なんて思うことも。どんな生きものでも多様な特徴があり、じっくりじっくりと観察することでそれが見えてきます(カタマイマイが動くようすはこちら)。

動きがゆっくりのため、ほかの生きものに比べ観察に根気が必要なカタマイマイですが、興味のある方はぜひ当園でじっくりとご覧になってください。「じっくり見てもカタマイマイが全然動かないし何を見ればよいかわからないよ!」という方は、公園などで身近なマイマイを探して観察することをおすすめします。湿度が高くなる梅雨はマイマイが活発に動く時期ですので、観察にはよい季節です。マイマイを触ったあとは、感染症予防のためかならず手を洗ってくださいね。

井の頭自然文化園の展示場前に、新たに大きなマイマイ看板(2か所)を設置しました。この看板を目印に小笠原の希少なマイマイに会いにきてください。

展示場のようす

〔井の頭自然文化園飼育展示係 伊藤〕

◎関連記事

・【環境省事業】小笠原世界遺産センターで繁殖した小笠原陸産貝類が野生生息地に移されます(2020年11月20日)

・井の頭自然文化園が環境省から「認定希少種保全動植物園等」制度による認定を受けました(2021年04月04日)

・小笠原のカタマイマイの展示を始めました(2021年11月03日)

・【環境省事業】小笠原世界遺産センターで繁殖した小笠原陸産貝類がかつての生息地に再導入されます(2023年12月20日)

※小笠原のマイマイを守る取り組みについて、くわしく知りたい方はぜひこちらをごらんください。

展示水槽内のカタマイマイ

井の頭自然文化園では2017年にカタマイマイという種を30個体導入し、現在保護繁殖と普及啓発を目的に約150個体を飼育しています。筆者は当園でカタマイマイ担当になって5年目を迎えましたが、それまで哺乳類の飼育経験はあっても、マイマイという生きものを飼育した経験はなく、慣れるまでたいへん苦労しました……。今回はそんなカタマイマイ飼育のウラ側を少しだけご紹介します。

カタマイマイは基本的に木に登らず地面の上でくらす種で、茶色の殻を背負っています。殻の外側には白いラインが1本シュっと入っており、地味でシンプルながらもとてもクールな見た目をしています(※個人の感想です)。

カタマイマイの殻

マイマイは身体の乾燥を防ぐために殻に閉じこもることが多いため、できるだけ動いているカタマイマイを来園者にお見せできるよう、展示水槽には加湿器をつなぎ、定期的に湿度を上げてカタマイマイが動きやすい環境を作っています。しかし、マイマイは暗いときに活動することが多く、湿度を上げるだけではなかなか動いてくれません……。温度や明るさも少しずつ調整してくふうを繰り返しています。

カタマイマイ飼育部屋のようす

バックヤードでは、カタマイマイを繁殖させるとき以外は専用の飼育ケースに1個体ずつ入れて丁寧に管理しています。すべての飼育ケースは恒温器と呼ばれる温度を一定に保つ機械に収容しています。

恒温器内のようす

現在飼育する約150個体の中から何個体かご紹介しましょう。2017年に小笠原から来た30個体のうち1個体が今も生きています。この個体は小笠原の施設内で孵化した個体で、今年の6月27日で孵化から丸8年を迎えました。5~6年が寿命と言われるカタマイマイにおいて大変な長寿個体です。

マイマイはオスメスの区別がなく、オスメス両方の生殖機能をもつため、専門的には雌雄同体といいます。この個体はおじいちゃんともおばあちゃんとも言えますが……私は「長老さま」と呼んでいます。

ほかの個体と比べ、長老さまは殻の色が薄くなってしまいましたが、その隣の個体はとても濃い色をしています。ほかにも産まれたときから殻の色が薄い個体や殻が高く盛り上がっている個体、カタマイマイの見た目にも個性がしっかりとあります。

通常カタマイマイは孵化から2年ほどでおとな(成貝)になり、殻のふちが外側に反り返っていると成貝になった証です。また、卵から孵化した直後のカタマイマイは1cmにも満たない大きさで、しっかりと殻を背負って産まれてきます。小さい幼貝や卵はつぶさないよう、専用のピンセットで丁寧に扱っています。

バックヤードのカタマイマイたち

長年飼育をしていると、いつもまったく顔を出さない個体や、作業中に油断しているとケースの外まで這って出ようとする個体など、カタマイマイの動きにも性格の違いのようなものが見えてきます。飼育経験が5年を数え、ときどき「この個体は調子が悪そうだな……」なんて思うことも。どんな生きものでも多様な特徴があり、じっくりじっくりと観察することでそれが見えてきます(カタマイマイが動くようすはこちら)。

動きがゆっくりのため、ほかの生きものに比べ観察に根気が必要なカタマイマイですが、興味のある方はぜひ当園でじっくりとご覧になってください。「じっくり見てもカタマイマイが全然動かないし何を見ればよいかわからないよ!」という方は、公園などで身近なマイマイを探して観察することをおすすめします。湿度が高くなる梅雨はマイマイが活発に動く時期ですので、観察にはよい季節です。マイマイを触ったあとは、感染症予防のためかならず手を洗ってくださいね。

井の頭自然文化園の展示場前に、新たに大きなマイマイ看板(2か所)を設置しました。この看板を目印に小笠原の希少なマイマイに会いにきてください。

展示場のようす

〔井の頭自然文化園飼育展示係 伊藤〕

◎関連記事

・【環境省事業】小笠原世界遺産センターで繁殖した小笠原陸産貝類が野生生息地に移されます(2020年11月20日)

・井の頭自然文化園が環境省から「認定希少種保全動植物園等」制度による認定を受けました(2021年04月04日)

・小笠原のカタマイマイの展示を始めました(2021年11月03日)

・【環境省事業】小笠原世界遺産センターで繁殖した小笠原陸産貝類がかつての生息地に再導入されます(2023年12月20日)