大学研究者が事業を提案する仕組み=大学提案!事業化された方へインタビューしました。(R7 #4)

こんにちは!

「大学研究者の知と想いを、都政に反映!」大学提案担当です。

大学提案のインタビュー企画、R7年度第4回をお送りします。

ご登場いただくのは、東京大学の小野 敬済(おの たかずみ)様、東京大学の菊地 謙(きくち けん)様、東京科学大学の栗林 詩歩未(くりばやし しほみ)様です。

提案の内容について

小野様、菊地様、栗林様からは、

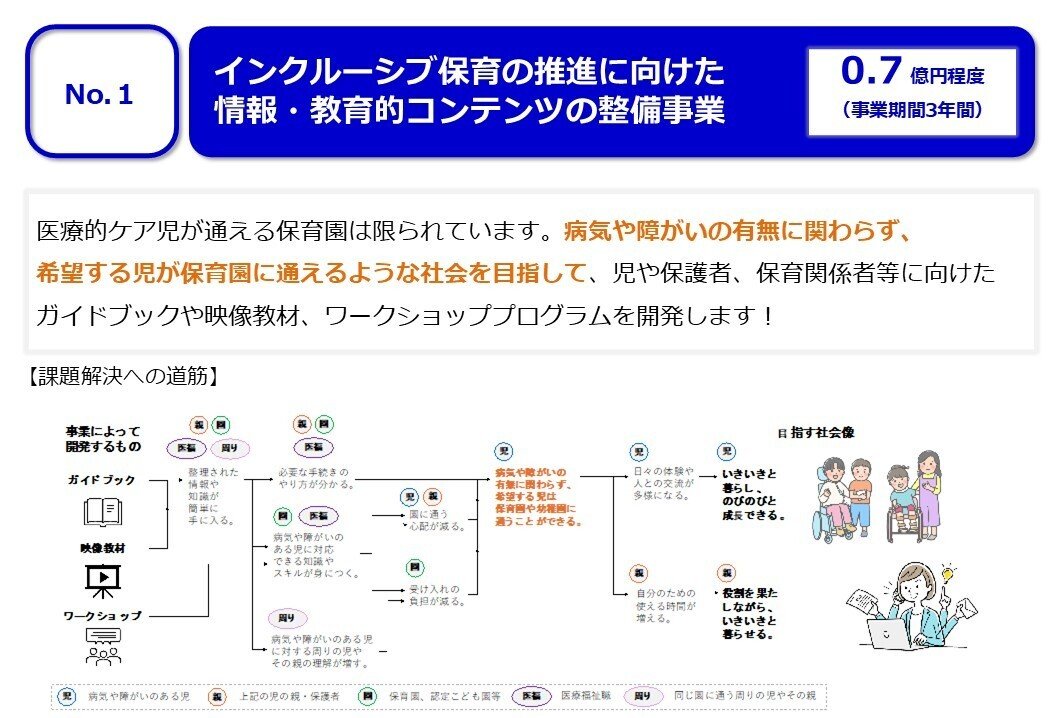

「インクルーシブ保育の推進に向けた情報・教育的コンテンツの整備事業」をご提案頂きました。

この事業は、病気や障害の有無にかかわらず、希望する児童が保育園に通えるようなインクルーシブな保育環境整備に向けて、調査・好事例収集、教育的コンテンツの整備を実施する事業です。

皆様の医療や研究の現場等での経験や、大学提案にチャレンジしようと思った想いなど、たくさんお話を伺いました!

<ご提案いただいた事業の概要>

現場での経験から

―まずは、これまで取り組まれた研究内容について教えてください。

小野 様:

私自身は、もともとは、高齢者の方が外出されるときのお困りごとの支援などの仕事をしていました。

特に、ここ数年は、社会の多様性、包摂性の研究をする中で、障害をお持ちの方、親を介護されている方など、非常にしんどい思いをされている方を見てきました。

その中でも、保育などもっと人生の前の段階でもこの包摂性、インクルーシブな社会を考えることが大事と考え、研究してきました。

―医療的ケア児の課題に着目されたきっかけを教えてください

菊地 様:

以前、小児クリニックで働いていた時に、医療的ケア児の親御さんから「社会に戻って仕事を続けたい」ということを聞きました。

また、クリニックでは日中お預かりするサービスを行っていましたが、親御さんからは「地域の保育園に行って、近所のお子さんと関わりたい。また、近所のお子さんにも医療的ケアが必要な子供が世の中にいることを知ってほしい」という切実な声をよく聞いていました。

小野さんから、この都民提案の話を聞いた時に、現状を把握し、何か具体的な解決策を見出せるのであれば提案したいと思いました。

共同提案のきっかけ。不思議なつながり

―そもそも、皆様のつながりというのはどのようなものでしょうか。

小野 様:

菊地さんとは大学からの同級生で。栗林さんは、ちょうど事業を検討始めるタイミングでこう知り合って。この分野の研究者はあまり多くはないので、若いうちから一緒にできたら良いなと思って、知り合ってすぐだったのですが、お誘いしてしまいました(笑)

栗林 様:

そうそう、東京科学大学と東京大学も同じ都内で近いといえば、近いので一緒にやろうということになった。不思議な感じで。

―解決策をガイドブック・映像教材・ワークショップとした、理由は何でしょうか。

小野 様:

小児を対象とした医療は、医療の中でも専門性が高いので、看護師の方がいきなり従事するのは「難しい」。そのことを考えたときに、まずは教材を提供するのが大事と考えました。

あとポイントとしては、保育士の方から話を聞くと、活字より映像の方が学びやすいという話もあり、映像を用いることとしました。

全体として、ワークショップも含めた、教育のパッケージみたいなものを作ることが今後広がっていくためにも大事だと考えました。

―今回、1年目に各関係機関などに調査を行いますが、企画提案書にインタビューやフィールドワークによる調査に加え、客観性を確保するために生体センサーを用いるとありますが、これはどのようなものでしょうか。調査の工夫に、興味がわきまして。

栗林 様:

私の研究室ではキネクトカメラなどのセンサーを使った現場の評価を得意としています。例えば、今回の事業の中でセンサーを使うと、保育士が医療的ケア児を保育するときの業務量を定量的に計測できるかもしれません。

そうすれば、「医療的ケア児の保育は大変」という思いに対して、実際に一日の保育全体の中でケアに必要な時間や、体調が変化しやすいタイミングが理解でき、少しでも安心を客観的に提供できると思います。

<研究室において(令和7年3月)>

社会をつなぐ研究者としての意気込み

―提案が選ばれたと聞いた時、どのように感じましたか。

小野 様:

一次審査の結果を見たときには、本当にびっくりしたのですが、一方で、二次審査の都民投票となったときは、このような取り組みが社会から求められているという普段からの実感があったので、都民の方にはご理解いただけるかなと思っていました。

菊地 様:

妻が医療的ケアに関わる看護師で、「こういう提案がきちんと事業になることはいいことだね」と私以上に喜んでいました(笑)

栗林 様:

東京都や都民が着目してくださったのが結構びっくりというか、驚きとうれしさとあと今は事業をしっかり行っていく責任感があり、しっかり事業を進めていきたいと思いました。

<都知事から感謝状を贈呈される様子(令和7年2月)>

ブレイクタイム☕

小野 様:

ブレイクタイムといえば、最近出張にいくことが増えて、改めてこう東京出身者としては出張から帰ってくると「東京っていいな」って思いますね。他の都市も魅力的ですが、生まれも育ちも東京だと新宿駅とか帰ってくると落ち着きます(笑)

菊地 様:

栗林さん、出身が関西ですがいかがですか?

栗林 様:

人が多すぎて、びっくりします。あらゆる時間帯にどこでも人がいることに(笑)

はじめ来た時、乗り換え、乗り換えで、新宿駅に入ったら地下から出れない。。。

―栗林さん、東京の良いところはどこでしょうか、、(笑)?

栗林 様:

いろいろな文化に触れられるところとかですね。ここにいるだけでいろいろな刺激があること!

菊地 様:

個人的にはいろいろな物産展をやっていて東京にいながら他の地域の食事などを楽しめるところが良いと思います!

―チーム結成から提案まで様々な楽しいお話をお聞かせいただきありがとうございました。皆様のチームワークの良さを非常に感じました。

今後のご活躍をお祈りしています!

都では、今年度も「大学研究者による事業提案制度」を実施中です。

応募は5/30(金)まで受付中です。

詳細は以下のページをご覧ください。ご応募お待ちしています!

https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/zaisei/zaisei/teian