【葛西臨海水族園】 園内初繁殖のタコクラゲを展示しています!

現在、葛西臨海水族園の「東京の海」エリア「浮遊生物」コーナーでタコクラゲを展示しています。

クラゲの中でも人気のあるタコクラゲ。水玉模様の傘やそこから伸びる8本の口腕(足のように見える部分)が伸びるようすが、タコの姿に似ていることが特徴のクラゲです。じつは、今展示している個体は葛西臨海水族園で繁殖したものなのです。

展示中のタコクラゲ

タコクラゲの生活史は、まず親から生まれた受精卵が全長0.2mmほどの大きさで、楕円形をした「プラヌラ」になることから始まります。プラヌラは泳ぎ回り、場所を決めるとくっついてイソギンチャクのような形をした「ポリプ」となります。このポリプが成長すると、体力の充実や刺激をきっかけにだんだんと姿を変え、「ストロビラ」という状態になります。このストロビラは、ポリプの先にクラゲの子どもである「エフィラ」がくっついたような形をしています。

多くの種では、一度に、1つのポリプから複数のエフィラが得られるのに対し、タコクラゲは1つのポリプから1つのエフィラしか得ることができません。ストロビラからエフィラが分離して育つと、みなさんのよく見る成体の姿になるのです。

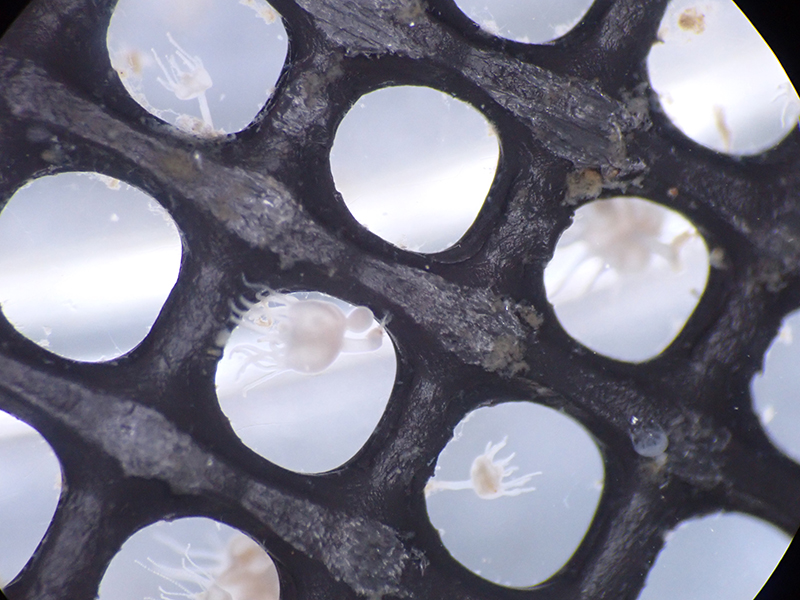

繁殖に向けて、まずは展示水槽に生えていたポリプを管理しやすいようにネットに付着させ、容器に移しました。

タコクラゲのポリプ(ネットの1マスは2mm四方)

ポリプにはえさとしてアルテミアとシオミズツボワムシを与えました。するとだんだんと大きくなっていきエフィラを得ることができました。

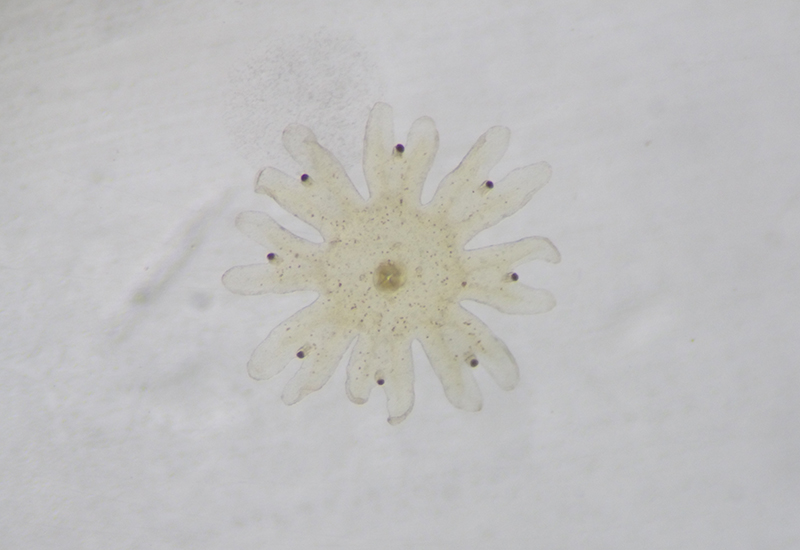

タコクラゲのエフィラ(全体の直径が約2mm)

ここからが問題でした。以前からタコクラゲの繁殖には挑戦していましたが、なかなかエフィラから成長しませんでした。そこでいろいろな育成方法を試すことにしました。初めに、水流をつけない状態で飼育してみたところ、すぐに沈んで死んでしまいました。そこで今度は沈まないようにエアーで水流を作って飼育したところ、どんどん成長し直径1cmほどの大きさに成長しました!

しかし、大きくなったのは何十個体中のほんの数個体だけ。そこで次は水槽を大きくするとともに、えさのアルテミアをより栄養価の高いものに変更してみました。すると……なんとほとんどのエフィラが成体まで成長したのです!

バックヤードで飼育しているタコクラゲ(傘の直径約2cm)

こうして、園内で生まれたタコクラゲを展示することができました。

しかし、傘がいびつな形をしている個体や付属器(口腕の先にある棒状の部分)が生えてこない個体がいるなど、まだまだ課題はあります。これらの課題を乗り越え、安定して繁殖できるように、これからもくふうを続けていきます。

〔葛西臨海水族園飼育展示係 山中春佳〕

◎関連記事

・タコクラゲを展示しました(2010年10月01日)

・「浮遊生物」コーナーのニューフェイス、タコクラゲ(2018年11月02日)

・展示を維持するための取組み──繁殖と育成(2023年02月24日)