アンコンシャス・バイアス大規模実態調査

令和4年度 性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)1万人に対する大規模実態調査を初めて実施!

保護者・教員の言動が子どもに影響

東京都は教育機関と連携し、児童(小学校5・6年生)、保護者、教員に対する「性別による無意識の思い込み」に関する実態調査を実施しましたので、調査結果をお知らせします。

なお、調査結果の詳細は調査報告書及び概要版をご覧ください。

記

1 調査結果ポイント

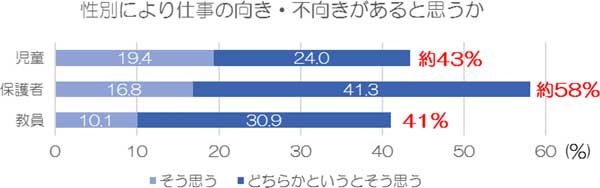

保護者では約6割、児童・教員も約4割が「性別により仕事の向き・不向きがあると思う」と回答

- 「男性/女性だからと思うことがある」という意識は、自身の言動に影響を与えている(概要P3~5)

- 周囲の大人の発言は、子どもの性別に対する意識の形成に影響を与えている(概要P3)

- 職業に対して、性別による向き・不向きがあるという意識は、大人にも子どもにも多く見られた

(概要P2)

2 今後の方針

- 周囲の大人の言動が子どもに影響を与えていること、子ども自身にも一定の「思い込み」が見られたことから、大人と子ども双方に働きかける取組を推進

- 子どもの将来の仕事に対する性別による「思い込み」も見られたため、この「思い込み」へのアプローチも推進

調査結果に対する有識者のコメント

第六期東京都男女平等参画審議会 男女平等参画部会部会長

聖心女子大学人間関係学科教授 大槻奈巳

令和4年3月に改訂された「東京都男女平等参画推進総合計画」のなかで、男女平等参画をこれまで以上に進めるためには、固定的な性別役割分業意識、性差に関する固定観念、無意識の思い込みといった意識を変革していく必要があると指摘されています。今回、東京都が性別による無意識の思い込みについて、小学校5年生、6年生の児童、保護者、教員を対象に調査を行ったことは画期的なことで、私たちは現状をよく知り、男女平等参画社会の実現に向かって取り組む必要があります。

一般社団法人アンコンシャスバイアス研究所

代表理事 守屋智敬

今回の調査結果は、教員、保護者、児童それぞれが、自身のアンコンシャスバイアスに気づき、上書きするきっかけとなる点において、非常に貴重なものだと思います。

保護者や教員が、性別を理由に、子どもたちの未来の可能性を狭めていないだろうか?子どもたち自身も、「私には無理だ」と自分に対して無意識に思い込んでいないだろうか?などを問うきっかけになればと願います。子どもたちの未来の可能性を広げるためにも、学校での授業や、教員や保護者セミナーなどの開催により、自身の思い込みに気づく機会が提供されることを期待します。

3 調査概要

(1)調査目的

性別による「無意識の思い込み」は周囲の言動の影響を受け形成されるとの仮説に基づき、その実態を把握するため、教育機関と連携し、児童(小学校5・6年生)、保護者、教員を対象とした実態調査を行った。

調査結果については、性別による「無意識の思い込み」に対する効果的な啓発方法や子どもの進路・職業の選択肢拡大に向けた施策検討の基礎資料として活用することを目的とする。

(2)調査対象

都内公立小学校の児童(5年生・6年生)、保護者、教員

(3)標本数【注】(回収数・回収率)

- 児童

10,020人(6,622人・66.1%) - 保護者

10,020人(2,174人・21.7%) - 教員

1,827人(899人・49.2%)

【注】標本数=調査対象者数

(4)標本抽出

学校名簿から対象の学校を無作為抽出し、抽出した学校に在籍している児童・教員の全員及び児童の保護者(児童1名に対して保護者1名)を対象にした。

(5)調査方法

インターネット方式

(6)調査期間

令和4年9月16日(金曜日)~10月7日(金曜日)

(7)主な調査項目

児童(7問)

- 自身に関すること

保護者(20問)

- 家庭に関すること

- 教員に関すること

- 児童に関すること

- 無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)の認知度など

教員(37問)

- 自身のキャリア・生活について

- 校務など教員の職務に関すること

- 児童に関すること

- 保護者に関すること

- 無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)の認知度など

※詳細は調査報告書及び概要版(生活文化スポーツ局ホームページ掲載)をご覧ください。

本件は、「『未来の東京』戦略」を推進する事業です。

戦略3 女性の活躍推進戦略「女性活躍に向けた社会のマインドチェンジプロジェクト」